![]()

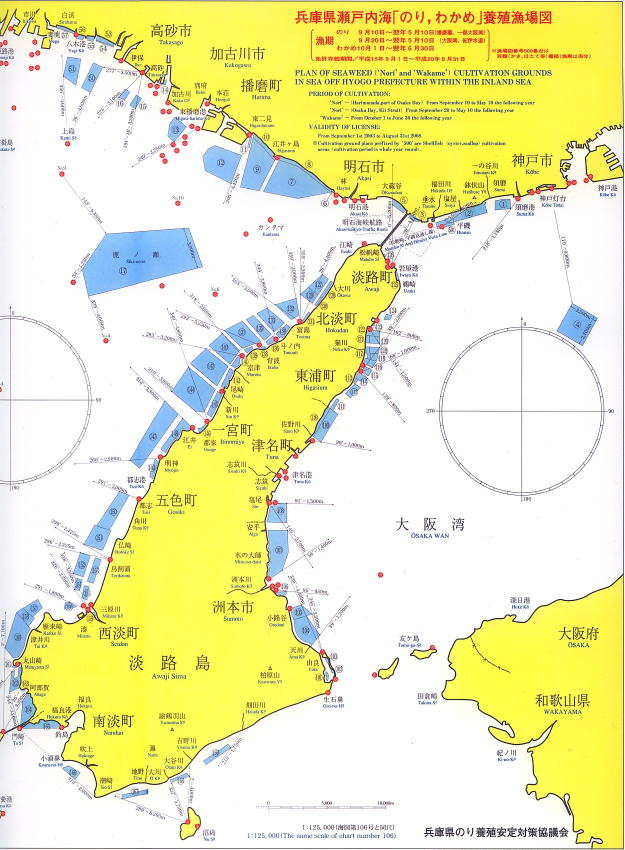

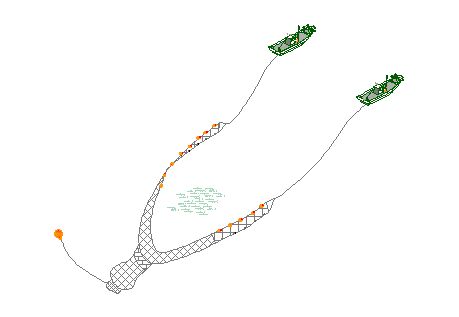

のり・わかめ等の養殖漁場図(播磨灘・大阪湾)

【漁期】

のり・・・9/10〜翌年5/10(播磨灘、大阪湾一部)

9/20〜翌年5/10(大阪湾、紀伊水道)

わかめ・・・10/1〜翌年6/30

のり・わかめ・貝類の養殖漁業が盛んな海域では、例年9月中旬から翌年の6月下旬(貝類の養殖漁業は年間を通じて)にかけて養殖漁場が設置されます。養殖漁場内では、網やロープが縦横に張りめぐらされていて、一般の船舶は航行できません。誤って漁場内に進入してしまうと、漁具に損傷を与えるだけでなく、自船の舵や推進器に巻きついて航行不能となり、自力で漁場から脱出することができなくなってしまいます。

こういった悲劇的な状態を回避するには、十二分な見張りの励行に加えて、自艇の航行海域に存在する養殖漁場の配置状況をしっかりと把握する必要があります。養殖漁場に関する問い合わせは、府県の水産課や出先機関の水産事務所、ならびに海上保安部署の官公署などで受け付けています。以下には兵庫県内の瀬戸内海における「のり・わかめ等の養殖漁場図」を一例(兵庫県のり養殖安定対策協議会などが作成、公表しているもの)として掲載します。

平成15年9月1日から平成20年8月31日まで【一例】

![]()

『国際信号書』

| 文字旗(信号旗の下の記号はモールス符号) | 数字旗 |

国際信号旗のうち、緊急または多用されると思われる信号の抜粋 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

![]()

『海上衝突予防法による灯火および形象物』 (抜粋)

| 動力船が他の船舶(物件)を曳航して航行中(200mを超える場合のみ) | トロールにより漁ろうに従事している船舶 |

|---|---|

ひし形形象物 |

鼓形形象物 |

|

トロール以外の漁法により漁ろうに従事している船舶 |

運転不自由船航行中 |

円錐形形象物(漁具を出している方向に) |

球形形象物 |

| 操縦性能制限船航行中 | 船舶通行に妨害を及ぼすしゅんせつ又は水中作業に従事している船舶航行中 |

|

|

| 掃海作業に従事している船舶 |

喫水制限船航行中 |

※船舶の周囲1000mは危険水域 球形形象物 |

円筒形形象物 |

| 船舶びょう泊中 | |

球形形象物 |

![]()

『海上交通安全法による灯火および形象物』 (抜粋)

|

巨大船・・・長さ200m以上の船舶 |

緊急船舶 |

進路警戒船、側方警戒船 |

|---|---|---|

黒色円筒形形象物2個 |

|

|

![]()

いかなご漁(播磨灘・大阪湾)・・・2月〜4月

| 大阪湾・播磨灘では、毎年2月から4月頃にかけて「いかなご漁」が盛んになります。 大阪湾や播磨灘で船曳網漁という漁法でとります。   網の長さは約350m 漁船同士の間隔は約100m 網の深さは1〜10m位 いかなごは潮目に集まるため、明石海峡が好漁場になりますが、多いときには約120統(1統3隻)もの船曳網漁船が狭い海峡に集まり漁をしています。 そのため、一般の船舶が正規の航路を航行出来ず漁船を避けながら航路を反航したり、通るところが無くて立ち往生することがあります。 いかなごの新子(シンコ)漁が始まると、海上保安庁の巡視船が警戒に当たります。 網入れ、網揚げ時間 6:00〜13:00 日曜日は休漁日です |

![]()