青物(ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ、サワラなど)明石沖

釣って楽しい!食べて美味しい!!

| アジロ紹介 |

|---|

|

|

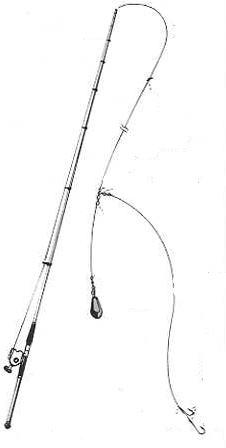

道糸:PE3〜4号 小アジの場合・・・ハリは丸セイゴ針18号と環付きチヌ針2号をチチワをハリスに通して締める。丸セイゴ針を鼻に刺し、環付きチヌ針を尻ビレの付け根に刺す。 |

|

ジギングロッド〜7.8ft |

例年12月のシーズン末頃までには、上のポイント以外にもたくさんの場所で70cm級のメジロが釣れますが2004年度には90cm前後のブリが初めてこれらの地域に回遊してきました。今後の動向はわかりませんが今シーズンも期待したいものです。

淡路島北西沖にある横瀬や高蔵瀬、鹿の瀬周辺や二見人工島沖では例年12月上旬頃までハマチとメジロが釣れ続きます。ハマチのサイズは〜50cm、メジロは〜75cmの良型が釣れます。昨シーズン(2004年度)は例年に比べてメジロの数が非常に多く、一艇で〜10匹釣れることもありました。大型のメジロともなると、本当に引きは強烈そのもので、1匹釣り上げると腕がパンパンに張るほどで、まさに釣趣は抜群です。

まずはツバス、ハマチ、メジロの(いずれもブリの若魚)生きた小アジをエサにした“のませ(泳がせ)釣り”から紹介したいと思います。

ハマチなどをのませ釣りで狙いに行く際には、まずエサとなる小アジを釣らなければいけません。須磨沖などの水深の浅い場所を魚探で魚影を探し、小アジ用のサバ皮サビキ仕掛けを投入し、小アジを大量に釣り上げます。のませ釣りの場合はこのエサとなる小アジがまずしっかりと用意出来るかが大事になります。

色々ポイントはあるのですが、ここでは鹿の瀬の東にある横瀬について紹介したいと思います。瀬の上の水深は11メートル前後です(流していると水深は20メートル前後まで深くなります)。この海域にはアオリイカも多いので、イカ掛け針をセットして、ハマチと同時にアオリイカを狙うことも出来ます。

流し釣りで1本胴突き仕掛けで生きた小アジををエサにして狙います。

仕掛けが着底したら海底の起状に合わせて道糸を出し入れしてひたすらアタリを待ちます。竿先を動かして誘いをかける必要はありません。

エサの小アジが追われて暴れていることが手元に伝わり、ハマチやメジロの前アタリを感じることができます。前アタリを感じたら、竿先を少し下げて道糸を送って本アタリを待ちます。前アタリの段階で合わせても空振りになることがほとんどです。しばらくしていると長い船竿が胴から大きく弧を描いて竿先が海面に舞い込みます。竿先が大きく引き込まれてからしっかりと合わせます。竿先が海面に突っ込むまでの緊張感が泳がせ釣りの楽しさです!合わせた瞬間から魚が一気に潮下へ突っ走るので、スプールの上に親指を乗せて道糸が出すぎないようにし、走らなくなったら徐々に距離を詰めていきます。魚を取りこんだ後は必ずハリスに傷がついていないか確認する必要があります。少しでも痛んでいたらハリスごと交換したほうが良いです。

回遊魚なので予測は難しいのですが、この辺りのハマチやメジロは中潮や大潮に実績が高く、例年通りなら11月下旬から12月上旬ころまで釣果が望めます。また、ハマチやメジロの回遊コースは日によって大きく異なるので、同じところを何度も流すよりも、少しずつ流すコースを変えて広く探るほうが効率よく釣れます。横瀬一帯の海底はなだらかな起状のある砂泥地で、潮流は、引き潮時には東方向へ、満ち潮時は西方向へ流れます。

最初にも書きましたが、2004年度は70cm級のメジロだけでなく、90cm前後のブリが回遊(11月中旬〜12月初旬)してきました。日によってかなりムラがあり、アタリすらないこともありますが、ボウズ覚悟で狙ってみるだけの価値は十分あると思います。他船の報告などを聞いても、ブリは二見人工島沖でかなりあがっていたようです。ブリ狙いのときは小アジではなく、30cm前後のコノシロを生きエサで用います。コノシロの群れは魚探だけでなく、カモメが海面付近に多く舞っている場所を探し、ボラ掛け針を直結した胴突き仕掛けで釣り上げます。小アジと違い、コノシロの場合は多少弱っているほうがよく釣れました。エサが大きい分、ブリにしてみれば少しヨタヨタ泳いでいるほうが捕食しやすいからです。30cm前後のコノシロに食いつくのですから、釣れるサイズはかなりのものです!

エサが大きいためにメジロなどはなかなかヒットしませんが、この地域ではブリの他に大型のスズキがヒットすることもあります。

コノシロをエサにしたのませ釣りでは、穂先がピクピクと揺れる小さな前アタリがきた後に、竿が一気に海面に突っ込む本アタリがくることが多いです。こちらの場合も前アタリの段階で合わせてもほとんど空振りになるので、前アタリがきたら慌てずに、道糸を少しずつ送りながらエサを完全に飲み込むまで待つ必要があります。

二見人工島沖の海底は小石まじりの砂泥地で、水深は10〜15m前後です。一帯の潮流は引き潮が東方向へ、満ち潮が西方向へ流れます。大潮が狙い目で、潮さえ動いていれば満ち潮、引き潮ともによく釣れます。

次に生きエサではなく、ジギングでの釣りを紹介したいと思います。

ジギングでは色々なポイントでブリの若魚が狙えますが、中でも安定して釣れるのは横瀬の西沖と室津の瀬の北東沖ではないでしょうか。

水深20㍍〜30㍍の場所で釣果が出ることが多いです。淡路島北西沖はエサとなるイカナゴがとても豊富ですから、この地域で釣れるブリッ子はよく太っていて実にパワフルです!!

〜135㌘程度で重心が中央にあるタイプのピンク系のジグを使用します。ジグが着底したら糸フケをとってから竿先を大きく上下させて誘います。そして竿先を上げたときに少し静止させて食わせるタイミングを与えます。2〜3秒ほど静止させた後は再び竿先を下げてジグを海底まで沈めます。リールを巻き上げながら誘う方法もありますが、ここで紹介しているのはサビキ釣りに近い感覚で釣る方法です。竿先を上げて静止させている時とジグが沈んでいる途中でアタリがくることが多いです。活性の高い時はジグを底層に沈めたまま置き竿にしてもヒットすることがあります。潮が動いてさえいれば、満ち潮・引き潮ともに釣果が望めますが、中潮と大潮が特に実績が高いです。

淡路島北西沖では、12月中旬頃まではブリッ子(50cm前後のツバス)が釣れ続きます。また例年、1月中旬から2月にかけては、スズキの回遊も活発になってきます。ハネやスズキは80グラム前後のオレンジやピンク系のジグで実績が高いです。

ただ淡路島北西沖は風が吹くとするに波が高くなるので、天気には注意が必要です。天気予報で「風がやや強い」という予報がある時は釣行しないほうが無難です。