1�F��{�I�Ȋ|����ނ�̏ꍇ�̃A���J�[�̑ł���

�|����ނ�̃A���J�[�̑ł����́A���Ƃ��Έꒋ��D��┑������ꍇ�̃A���J�[�����O�Ƃ͈قȂ�܂��B�ނ�̏ꍇ�́A���炭�ނ��������A�ꏊ���ړ�����P�[�X�������A�����ł��D�������ꂽ�炷���ɋC�t���悤�ɑD���A���J�[�����O���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B

����

�@

�A

�B

�@�D���̕����Ɍ����A�킸���ɊC����Ђ�������x�܂ŃA���J�[�����낵�A�����Ō�i���ă��[�v���o���܂��B

�A�r���A�A���J�[���K���̊C��ɏ����H�����ނ悤�Ƀ��[�v��A�������������m�F���܂��B

�B�A���J�[�̌������m�F���ă��[�v���N���[�g���܂��B���[�v�̌������m�F����ۂ͏�����i����Ɣ��f���₷���ł��B

���ۂɃA���J�[��łꍇ�A��{�I�ɂ͒��㑤�ɑł��܂��B�����̕����ƕ��̕������قȂ�A�D��������邱�Ƃɑ��ĕ��̉e���������ꍇ�Ȃǂ́A���炭�D���~�߂āA�������������m�F���Ă���D���ړ����ăA���J�[��łƂ������@������܂����A���̉e���������ꍇ�őD����ӏ��ɌŒ肵�����Ȃ�Β��㑤�ɂP�{�A���㑤��1�{�ƁA2�{�̃A���J�[��ł��Ȃ��ƃ|�C���g�̏�ɑD���ێ����邱�Ƃ͍���ł��B

���A���J�[�ɂ��|����ނ肪�o���Ȃ��P�[�X�E�E�E

�E���������A�g�Q���������B

�E���������������B

�E�����A�����ɏ�Q������ԋ߂ɂ���ꏊ�B

�E�����ނ�A���̋��J���̑D���̎ז��ɂȂ�ꏊ�B

�E�A���J�[�����O���Ă��鑼�̃{�[�g�̒����ɃA���J�[�����O����̂����[���ᔽ�ł��B

�@

�A

�B

2�F�|����ނ�Ɏg�p����A���J�[

�A���J�[�ɂ́A�O�����i�A���{���i�Ƃ��܂��܂Ȏ�ނ�����A����ɂ͍H�v���Â炵�����̂Ȃǂ��܂߂�Ɣ��ɑ����̂��̂��o����Ă��܂��B���ꂼ��̃A���J�[�ɂ͂��낢��ȓ���������A�܂��K��������Z��������̂Ŏ��ۂɑI�ԏꍇ�ɂ͂��ꂼ��̈Ⴂ�𗝉����ēK�Ȃ��̂�I�Ԃ��Ƃ��ł��ǂ����@�ł��B�������A���ׂĂɃI�[���}�C�e�B�[�ŁA�D�ɂ����[���₷���A����Ɋ|����ނ�ɂ��K�����A���J�[�ƂȂ�ƂȂ��Ȃ������̂�����ł��B�ނ�p�A���J�[�I�тɐ����͂Ȃ��̂ł��B

�����ł͈�ʓI�g�p����Ă���A���J�[���Љ�����Ǝv���܂��B���D�̓K���T�C�Y�͂����܂Ŗڈ��ł��B

�Z�C�t�e�B�[�A���J�[

�i�S�������b�L�j

��ܕd�A���J�[

�_���t�H�[�X�^�A���J�[�i���j

�u���^�j�[�A���J�[�i�E�j

�_���t�H�[�X�^�C�v�̍��Y�ŁB�ꎿ�����D�n�ɓK�����A���J�[�ł��B�������b�L�|�ʼn��H���₷���ʎY�Ɍ����Ă���̂œ��{�ł͕��y���Ă���B�C��ɖ��܂��Ĕc���͂����邽�߃A���J�[���[�h�̊p�x���d�v�ōł��ŗǂƂ���Ă���̂�30���`35���ŁA�`�F�[���͕K���i�ł��B

�̂�����{�̋��t���g���Ă������\�^�ō��D�n�����ʑт܂ł��낢��Ȓꎿ�Ɍ����߂�����܂��B�ꎿ�ɂ���ăX�g�b�N�������i��ʑтł̓G���r�ǖ_�A���D�n�ł̓X�e�����X�p�C�v����̃G���r�ǖ_�A�������͓S�_�j���邱�Ƃ��o���܂��B���ł̓t���[�N�������|����A���D�n�ł̓t���[�N�̐�[���C��ɐ[�����荞�݂܂����A�c���͂ł̓u���[�h�̂�����̂ɋy�Ȃ��̂ŁA���傫�߂��K�v�ł��B���[����Ƃ��̓X�g�b�N���O����̂ŃX�y�[�X�͂���قǎ��܂���B���̑D�ł͌��݂͂��̃^�C�v���g�p���Ă��܂��B

�V�����N

�@�@�@�@��

�t���[�N

�i�܁j��

�@�@�@�@�@��

�X�g�b�N���A

�G���r�ǖ_

���D�n�p�̃A���J�[�ŁA�R���p�N�g���c���͂��傫�����̂̑�\�i�Ȃ̂��_���t�H�[�X�^�ł����A���Ăł͒ނ�Ɏg�����Ƃ͋H�ł��B

�u���^�j�[�A���J�[���u���[�h���C���~���Ĕc���͂����߂�^�C�v�Ńt�����X���̍��D�n�p�ł��B���R���p�N�g�ɂ��邽�߂ɁA��]�~�߂̃X�g�b�N��r�������̂������ŁA�����T�C�Y�̃_���t�H�[�X�ɔ�ׂāA�u���[�h�̖ʐς͖�1.4�{����܂��B�A���J�[���C��ƕ��s�ɐQ�����Ĉ������邱�Ƃ������ƂȂ邽�߁i�E��̎ʐ^�j�`�F�[����t���邱�Ƃ��K�v�ł��B

���w�c���́x�E�E�E�C��̍���D��~���đD���Œ肷���

�t���[�N

�i�u���[�h�j

�@�@�@��

�@��

�N���E��

���V�����N

�@�@��

�X�g�b�N

�č��Y�ł͋ɂ߂Ē�������ʗp�ł����A���^�t�B�b�V���O�{�[�h�ɓK�����A���J�[�ŁA���D�n�����ʒn�т܂ł��낢��Ȓꎿ�Ɏg�p�ł��܂��B���Ɋ�ʒn�тł̍��|����̍ۂɗL���ŁA�t���[�N���L�т邱�ƂŔ��d���邱�Ƃ��o���܂��B���̃^�C�v�̃A���J�[�̓`�F�[�����Ȃ��Ă��C��ɂ������ނ��Ƃ��ł��܂����A��ʂȂǂɂ�郍�[�v�̎C��ɒ��ӂ��K�v�ł��B

�t�H�[���f�B���O�A���J�[

�X�g�b�N�A���J�[

�n�C�e���V�����A���J�[

�ꎿ��I�Ȃ����\�^�B�`���I�ȃO���v�l���Ƃ����t�B�b�V���[�}���^�C�v�̃A���J�[�����[�������߂邽�߂ɐ܂肽���ݎ��ɂ������́B�X�y�[�X�����Ȃ��̂ŃX���[���{�[�g�A�������͂Q���߂̃T�u�A���J�[�Ƃ��Ă��K���Ă���B�t���[�N�����|���肵�Ă��Ђ�����Ԃ��Ĕ��d�ł��܂��B

�ŋߗ��s�̃^�C�v�B�t���[�N�̐�[�ɂ���u���[�h�����D��~���A�c���͂�����B���[���l���A�قƂ�ǂ̃^�C�v�ŃX�g�b�N���O����悤�ɂȂ��Ă���B

�S�{�̃t���[�N�Ƀu���[�h�����閜�\�^�B���|���肵���ꍇ�Ƀ��[�v���ɂ߂�ƃZ���^�[�|�[���ɊԂ������O�������Ĕ��]���邽�ߔ��d���₷���Ȃ��Ă���B

3�F�A���J�[�����O�̎���

�͂��߂ɁF�A���J�[�����O�̃����b�g

�A���J�[�����O�̖ړI�̓{�[�g���Œ肷�邱�Ƃł��B�{�[�g���Œ肷���Ԃ̃����b�g�̓s���|�C���g�ő_��������O��I�ɑ_���邱�Ƃł��B�C�͂ƂĂ��L���ł����A�����ɂ���A��V���ɂ���A�{���ɂ悢�|�C���g�͌����Ă��܂��B������D�|�C���g���������Ă���A�A���J�[�����O���L���Ȃ��Ƃ͊ԈႢ����܂���B�������ɗV���D�̂悤�ɑ吨�ő�ʂ̊G�T���T���A�����炩���͊�邩������܂��A�}�C�{�[�g�̂悤�ɃT�I�������Ȃ���{�[�g���Œ肵���ق������|�I�ɗL���Ȃ̂ł��B�܂����Ƀ{�[�g�𗧂Ă��邱�Ƃ��傫�ȃ����b�g�ł��B�{�[�g�͑O�ɐi�ނ悤�ɐv����Ă���̂Łi������O�ł����E�E�E�j�o�E����g���Ȃ���Εs���ȗh���}�����܂��B�܂��������f���āi���D�Ɏ��D�┑���Ă��鎖�������j�D�����ނ�ɐ�O�ł���̂������b�g��������܂���ˁB������d�̊m�F�͏�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂��E�E�E

�@������l����E�E�E

���z�I�ȃ{�[�g�|�W�V�����Ƃ͂ǂ����H�v���ʂ�Ƀ{�[�g���Œ�ł��Ă��A���̏ꏊ���I�O�ꂾ�����猋�ʂ͖��炩�ł��B

�x�X�g�|�W�V�����͋��̋��ꏊ�ɃG�T�i�d�|���j���^�ׂ�Ƃ���ł��B�A���J�[�����O������ƁA�d�|���͂ӂ������ɗ�����܂��B���������Ă܂��A�{�[�g�|�W�V�����̓|�C���g�̒��オ�����ł��B���ɂǂ�قǒ���Ɉʒu����悢���Ƃ����w���x�x�����ɂȂ��Ă��܂��B�d�|�����ǂ����邩�ɂ���ċ��̐H���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ�����ł��B�d���I�����Ń{�[�g�̐^�����ӂ��c�ɒނ�̂��A����Ƃ��d�|���ɏ悹�ĉ����̃|�C���g�����ɑ_���̂��A�܂��͍L�͈͂ŒT��̂��E�E�E�B�����͋��ɂ���Ă��A�ɂ���Ă��A�d�|���ɂ���Ă��傫���قȂ�܂��B�v�́A�����ɒ��𗘗p���邩���A�d�|���𑀂�A���J�[�����O�̒ނ�𐬌�������J�M�Ȃ̂ł��B�܂�������A�v���[�`���l���A�����ă{�[�g�|�W�V���������߂�B���̎��_���Ȃɂ��厖�ɂȂ�̂ł��B

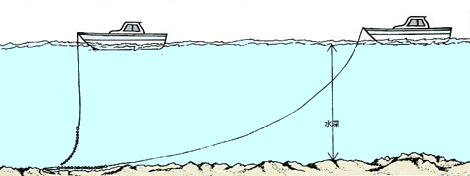

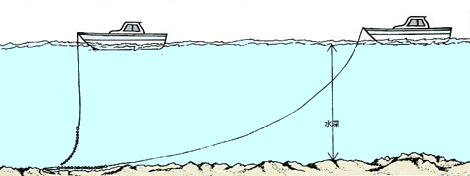

�A�{�[�g�̂����E�E�E

�A���J�[�����O�̍ۂɁA�{�[�g�̓����ɑ傫���e������̂͒��ƕ��ł��B�{�[�g�͒��╗�ɗ�����A�A���J�[�ɂԂ牺����悤�ɗ��܂�܂��B�ǂ���̒�R���ǂꂾ���邩�Ń{�[�g�|�W�V���������܂�킯�ł����A����̓{�[�g�ɂ���Ă��Ȃ�قȂ�܂��B�D�̌`��i�傫���A�`�A�D��̌`��Ȃǁj�ɂ���āA�����Ƃ���œ����悤�ɃA���J�[��ł��Ă��S�R�Ⴄ�ʒu�ɗ��܂�̂����ʂł��B

���̒�R���A�C�ɓ����������̌`��ɂ��܂��B�i�����[���A�L�[���i�D�̂̍ʼn��������ɂ����đD���c�ʂ���c���͍\���ށj����������A�n���i�D�k�����A��ʂɃn����*�f�b�L�����t�����đD�̂���������

�j�̂u�̊p�x�������{�[�g�͒�R���₷���A�t�ɍŋ߂̃v���W���[�{�[�g�ɂ��肪���ȁA�i�����A�n�����t���b�g�ȃ{�[�g�͂��܂�e�����܂���B���̒�R���₷���{�[�g�̕������ɗ��Ƃ��Ƃ���͂������ł��B

����A���̒�R�͊C�ʂ����̕��������đ�̂킩��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

���͎����̃{�[�g�ɂ����邱���̃o�����X�ł��B�����̑D�����ɂ���āA���ɂ���Ăǂꂭ�炢�������̂��H�܂������m�邱�Ƃ��X�}�[�g�ȃA���J�[�����O�ւ̑����ł��B

�B���ƕ�

�A���J�[�ɂ��|����ނ�́A�C�̏���������c�����ăA���J�[��ł��Ȃ��Ɖ������蒼������A�|�C���g����傫���͂���Ă��܂����肵�܂��B�|�������\���ɗ������āA���D�ɍ������A���J�[�ɂ��|����ނ���o�����Ă������Ƃ��މʂ��グ��ő�̃R�c�ł��B

�{�[�g�|�W�V�����́A���ƕ��̍��͂ƃA���J�[���[�v�̒����Ō��܂�܂��B

���͎��D��̊��Ȃǂ��画�f���A���͋߂��Ƀu�C��A���J�[�����O�����Ă��鑽�D������A�����ɓ����鐅�̓�����A���J�[���[�v�̌����ȂǂŌ��������܂��B����炪�Ȃ��Ƃ��́A�߂�ǂ������ł����A��x�A���J�[�����O�����Ďd�|�������Ă݂�̂���Ԋm���ł��B�����Ńu�C�𓊓����Ĕc������̂��L���Ȏ�i�ł��B�|�C���g�ƃ{�[�g�|�W�V�����̃C���[�W���͂����肵���Ƃ���ŁA�_�����ꏊ�Ƀ{�[�g���Œ肳���܂��B

�܂��ނ�ɂ����Ă͂܂�������ɂ��܂��B���������̕����A�����E�����Ƃ��Ƀ��������Ȃ�����ł��B�܂��A���g���s���łȂ�����A���ɑD�𗧂Ă������T�I���o���₷���A�d�|�����R���g���[�����₷���ł��B���̏�ŕ��g�ɂ��h���A���E�̐U���}����ȂǁA���ɑΉ����Ă����܂��B�����A�������{�[�g�ł͕��g�ɑ��ĉ��������Ɗ댯�x�������̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

���ɃA���J�[���[�v�ɂ��Ăł����A�A���J�[���[�v�͈�ʓI�ɒZ���قǎ�Ԃ��������A���������Ă��U���ɂ����ł��B�Z���Ă��ނȂ炻��ɂ��������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�����ɗV�т��Ȃ������S�n�������A�A���J�[�������₷���Ȃǂ̃f�����b�g������܂��B�����̌��ˍ������炷��ƁA��͂��ʓI�Ȗڈ��͐��[�̖�R�{�ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A��q���܂����A���[�v�̒����ɂ���ă{�[�g�|�W�V�������R���g���[��������A�U��𗘗p���čL�͈͂ɒT����@������܂��B�A���J�[���[�v���o�E����łȂ��A�T�C�h��X�^�[������o���ėh���U���}������@������܂��B

���̑D�͔����t���Ă��܂��A�X�p���J�[�̗��p�����ʓI�ł��B�X�p���J�[�͕��̒�R�𑝂����ƂŃ{�[�g�̋��������肳�����܂��B�A���J�[�����O�ƕ��p����ƍ��E�̐U���}�����A�ʒu���������₷���ł��B�����ނ�ł͍\���I�ɂ��܂���ʂ����҂ł��Ȃ��悤�ȃv���W���[�{�[�g�ł��A�A���J�[�ƕ��p�����ꍇ�͂ǂ�ȃ{�[�g�ł����ʂĂ��߂�ł��B

�s���|�C���g�őD���Œ肳�������Ȃ�A���J�[��2���őΉ�����Ƃ������@������܂����A�@�������l����Əo�����1���ł��܂������ł��B2���߂��o���ۂ̓A���J�[���[�v�Ɏd�|�������܂Ȃ��悤�ɔz�����K�v�ł��B

�A���J�[�����O�̃V�X�e���͎��ɗl�X�ŁA�����͂���܂���B�C�̏ɍ��킹�ėՋ@���ςɑΉ����Ă����ׂ����̂Ȃ̂ł��B

���A���J�[�����O�p�^�[���W��

�@�����Œ���������ꍇ

��

�A���J�[���[�v�̒����Ń{�[�g�|�W�V�������ł���B

�A���ƕ��̌����������ꍇ

��

��

��

��

��

��

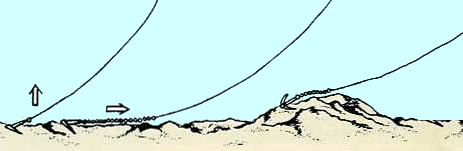

���̋���������Ƀ��������邽�߃{�[�g�͕��ɂ���ĐU����B����𗘗p���čL�͈͂�T�邱�Ƃ��ł���B���[�v�������قǐU����͈͍͂L���Ȃ�B

�B���ƕ��̊p�x���������ꍇ

�X�p���J�[���g���ƑD�͐U���ɂ����B

��

��

��

���ɂ���đD���U����B

�C���������̉e�����傫���ꍇ

��

��

�{�[�g�ɗ�������ƃ��[�����O��}������B����������Έʒu�͔�r�I���肷��B

��

����L�������Ԃ����ݒޖ@�Œނ�ꍇ�ɂ͂ǂ��Ƀ{�[�g�𗯂߂邩�E�E�E�H

������������鑤�ɂȂ�̂ł����A����������������Ɍ������ꍇ�͎��ԑтɂ���ĕ��㑤�����������ɍi�荞�܂�܂��B

���ꂩ�璪�������Ȃ��Ă��鎞�ԑтɂ͍��̕������Ƀ{�[�g���Œ肷��Ƃ悢�ł��B�����ア�����͕��̉e���������ă{�[�g���U���A��������ނ邱�ƂɂȂ�A�������ɒ��������Ȃ��Ă���ƕ��̉e��������A��蒪�̌����Ɠ����A�܂蕗�㑤�Ƀ{�[�g�̈ʒu���ړ����Ă���̂ł��B���̕��@�����A���J�[�̈ʒu��ς��Ȃ��Ă������L���T��܂��B

�t�ɒ�������ɂ��Ȃ��Ă��鎞�ԑтɂ͍��̕��㑤��ނ�悤�ɃA���J�[�����O����Ƃ悢�̂ł��B�܂��A�{�[�g�̓|�C���g�̂��Ȃ蒪��ɗ��߂��ق�������ł��B�A���J�[���[�v�������Ē����ł���̂͂������A�Ƃ����ɂԂ����ݒޖ@�ł͎d�|���𓊂��鋗���ł������ł��邩��ł��B

�L����

��

��

���D��㑤�Ɋ|���邱�Ƃ���{�ł��闝�R�́A�D�̑D��������痬������ق����A������R���������h�ꂪ���Ȃ����肵�A����Ɏd�|���͒����ɗ����̂őD����������̒ނ肪���₷������ł��B

�����������Ȃ鎞�ԑт̃A���J�[�����O��

�@�@�@��

�u���[�h

�����̏��L���̃A���J�[�V�X�e����

����d�A���J�[10�������g�p�B��{�I�ɂ͍��n�p�ł��邪���ɂ��\���Ή����܂��B�_�����[���̂ŃE�C���`�������10�����A���J�[�ł���肠��܂���B

�V�����N�̐�́A�R�[�h�Ȃǂ𑩂˂�g�C���V�����b�N�h�Ń`�F�[�����Œ肵�Ďg�p���܂��B�C���V�����b�N�͒ʏ�̏グ�~�낵�ł͐�Ȃ����A���|���肵���Ƃ��ɂ͐��{���i�ڈ���5�{�j���g���܂��B

�A���J�[���C��ɂƂǂ��͈͂ŁA��{�A���J�[�܂��́A�Q�{�A���J�[�Ŋ|����ނ�����܂��E�E�E