京都文化祭典05、京の華舞台「伝統芸能への誘い」の一環であるお能の催しを見に二条城二の丸御殿台所へ。夕方の激しい雨で堀川通りは混雑しており、開演時間ちょうどに二条城へ到着。急いで台所へ向かう。台所に着くと、中はぼんやりと薄暗く、すでに着席している大勢の人の顔を不気味に映し出されている。雨の寒々しい雰囲気も、この日の曲目「安達原」にもってこいかもしれない。

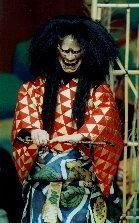

シテは片山清司氏。後シテの鬼女はめちゃくちゃかっこいい。鬼女ながらうっとりと見とれてしまう。片山清司氏がまだ若い(能楽界においては)からか、鬼であれ天狗であれ六条御息所の生霊であれ、とにかく舞にはパワーがみなぎっている。しかしただ豪快に舞っているのではなく、それぞれが抱いている想い、怨念が本当に乗り移っているかのように生々しくおどろおどろしい舞なのだ。この日は「黒頭 急進之出」という小書がつき、後シテの鬼女は赤い髪ではなく黒い髪で登場する。いつもと演出を変えるだけでもだいぶ不気味度が増すのだろう。

話はとてもわかりやすい。阿闍梨の祐慶は同行の山伏と回国行脚の修行をしていた。途中、奥州の安達原を通りかかると、突然日が暮れあたりは暗くなる。火の光をたよりに一軒の庵を見つけ、「一晩泊めてほしい」というと、主の女は一度は断るが是非にといわれ泊めてあげることに。山伏が見馴れない枠枷輪(糸巻きの糸車)に興味を持つので、女は糸尽しの唄を謡いながら糸を操って見せる。人里遠い荒れ野にひとり住むわびしい生活がうかがえる。やがて、女は「もてなしの焚火をするために、山へ木を取りに行くが、帰るまで閨(ねや)の中を絶対見てはいけない」と言い残して出て行く。祐慶のお供の能力は、「見てはいけない」という女の言いつけをかえって不審に思い、祐慶や山伏が寝入った隙を見て閨をのぞいてしまう。するとそこには人の死骸が山のように積んであり、おどろいた能力は祐慶たちにその旨を知らせ一目散に逃げていく。知らせを受けた祐慶と山伏も閨を見ておどろき逃げていく。そこへ先ほどの女が鬼女の本性を現し追いかけてくる。鬼女は、祐慶たちが約束を破ったことを非難し、鉄杖を振り上げて迫ってくる。祐慶たちの必死の祈祷によって鬼女は祈り伏せられ、恨みの声を残して夜嵐とともに消えていく。…という話。

もし女が帰るまで閨の中を見なかったらどうなっていたのだろう?女は取ってきた木で焚き火をし、あたたかく旅人をもてなしただろうか?そうだとしたら屍の山はいったい…?それともやはり突然暗くなって立ち往生した祐慶たちを火の光で誘導したのには理由があったのだろうか?そうだとしたら一夜の宿を乞われ一度断る必要はあったのか…?わたしがその女だとしたらどうだろう。たしかに約束を破られたらキレるに違いない。約束は契約である。裏切られてはたまらない。約束を守って自分を信用してくれた人だけは生かしておいてやるか!ってところなのかしら?う〜ん答えはないので想像するとけっこうおもしろい。日本古来の御伽噺にあるような「タブー」をテーマにした物語で大変わかりやすく、また盛り上がりのある曲目だった。

|